É conceito popular que, antigamente, as pessoas eram muito religiosas, e, por isso mesmo, respeitadoras de tudo que se relacionava aos locais de culto e ao clero que aí ministrava. Ora, meus leitores, a ser verdade um caso que contou Rocha Pita, historiador baiano do Século XVIII, talvez seja preciso considerar que a gente que vivia no Brasil Colonial era em extremo piedosa só mesmo quando conveniente.

Foi no tempo que antecedeu a ocupação de Pernambuco por holandeses. Segundo Rocha Pita, a riqueza gerada pela produção açucareira fazia com que a elite colonial apreciasse alardear abastança e vivesse "cometendo muitos delitos, em que por se ostentarem mais famosos no poder, pareciam menos observantes da religião". (¹)

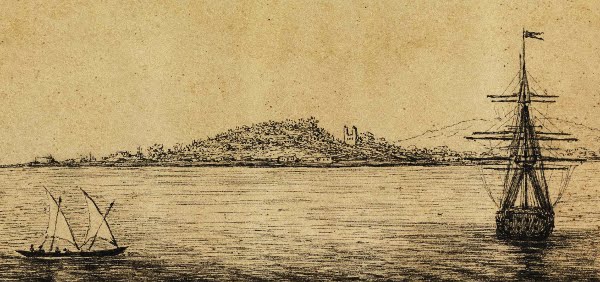

Sucedeu naqueles dias que um padre, sobremodo consciente de seus deveres, teve a ideia de repreender os abusos que observava, dizendo, em um sermão inflamado, que não tardaria em haver castigo a tantos desmandos, uma vez que Olinda cairia em poder de invasores holandeses. É desnecessário afirmar que essa declaração seria, pouco depois, reputada como profecia (²).

Pensam os leitores que os ouvintes, em atitude de penitentes, baixaram a cabeça ao que dizia o padre? Nada disso. Escreveu Rocha Pita:

"A estas palavras, levantando-se alguns dos principais que assistiam ao sermão, o mandaram calar, e o fizeram descer do púlpito com violência e confusão, sem poder o pároco atalhar aquela força, posto que aplicara todos os meios de a obviar; desordem a que se seguiu brevemente a perda de Pernambuco e o cumprimento daquelas palavras, tão mal recebidas nos seus ânimos então, como depois lembradas nos seus arrependimentos, e ainda hoje conservadas com lágrimas nas memórias de todos os moradores mais qualificados de Pernambuco." (³)

Vejam, portanto, leitores, em que é que deu a tão propalada religiosidade de antigamente. Resta apenas acrescentar que nem era necessário ser profeta para desconfiar da possibilidade de uma invasão: a Bahia já fora anteriormente ocupada por holandeses, e a rivalidade entre Holanda e Espanha (na época senhora do Brasil, em razão da União Ibérica) era um fator que faria qualquer analista sério da conjuntura internacional supor que uma tentativa de ocupação de Pernambuco era iminente, até pela cobiça que a rica produção açucareira despertava entre comerciantes europeus.

(1) PITTA, Sebastião da Rocha. História da América Portuguesa 2ª ed.

(2) A ocupação holandesa em Pernambuco durou de 1630 a 1654.

Lisboa: Ed. Francisco Arthur da Silva, 1880, p. 120.

(3) Ibid.

(4) MONTANUS, Arnoldus. Amerika. Amsterdam: Jacobus von Meurs, 1673.

(4) MONTANUS, Arnoldus. Amerika. Amsterdam: Jacobus von Meurs, 1673.

Veja também: