Era uma vez uma região tão rica em florestas de grandes árvores que acabou ficando famosa entre os construtores de canoas, já que, de um único tronco, era possível fazer uma embarcação de tamanho considerável.

Essas canoas enormes tornaram possível a navegação do Tietê e de outros rios, de modo que o interior do Brasil foi explorado (em ambos os sentidos usuais da palavra), durante o assim chamado "Ciclo das Monções". Tão expressivas eram as ditas matas, que foram chamadas de "mato grosso do Capivari", na área da cidade de mesmo nome e adjacências de Piracicaba, estendendo-se até às paragens das atuais Indaiatuba e Jundiaí. Na obra do Pe. Ayres de Casal, Corografia Brasílica, encontramos esta referência:

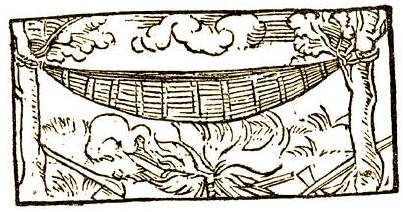

"Obra de quinze léguas adiante do precedente (¹) sai na margem direita, e por uma boca de quatorze braças, o considerável Piracicaba, que é formado pelo Atibaia e Jaguari, cujas cabeceiras ficam no Nordeste de S. Paulo, e atravessa uma vastíssima mata de corpulentas árvores, de cujos troncos, assim como das que se criam nas beiradas do mencionado Capivari, se fazem ali mesmo as grandes canoas de oitenta palmos de comprimento, sete e meio de largura, e cinco de alto, em que se navega para o Cuiabá, e carregam quatrocentas arrobas, afora o mantimento necessário para oito homens de tripulação, e às vezes passageiros."

Impressionante, não?

Ora, leitor, não tente procurar tais matas ainda hoje. Ayres de Casal publicou sua obra em 1817, mas pouco depois Saint-Hilaire (²) anotaria sobre as matas de Jundiaí:

"No território de São Paulo [...] quando as grandes matas começam aparecer, as terras são tão planas como as anteriores, e só depois do percurso de cerca de 12 léguas é que são encontradas pequenas montanhas - as de Jundiaí, a cerca de 23º3' de latitude sul. A 6 ou 7 léguas de São Paulo, completamente secas e mais numerosas do que as novas, dão à campina um aspecto triste e acinzentado. Essa região era, outrora, inteiramente coberta de matas. Há cerca de 3 séculos começou a ser habitada pelos homens brancos, não sendo, pois, motivo de admiração o fato das árvores terem sido ali destruídas."

Eis aqui, portanto, mais um exemplo (apenas mais um) de uma alteração ambiental, provocada pela mão do homem e, como quase todas as outras, sem possibilidade de retrocesso. Quem quer que ande hoje pelas terras de "mato grosso do Capivari" deparar-se-á, quase exclusivamente, com onipresentes canaviais. Os poucos trechos arborizados não passam de míseros simulacros das antigas matas.

(1) Refere-se ao rio Sorocaba, afluente do Tietê.

(2) SAINT-HILAIRE, A. Segunda Viagem a São Paulo e Quadro Histórico da Província de São Paulo. Brasília: Ed. Senado Federal, 2002, p. 198.

Veja também: