Um pedaço de madeira, uma faca velha meio cega. O menininho luta para entalhar a forma de um barco, como aqueles que, de vez em quando, vê partir pelo Tietê, no rumo do sertão.

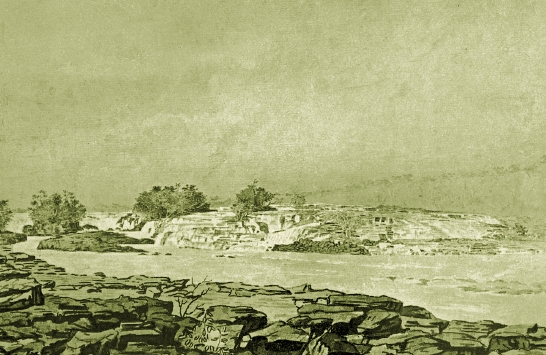

Ainda é muito cedo e a neblina cobre o rio. Deixando de lado a ferramenta improvisada, corre até o barranco, e olha, e olha...

Quem sabe? Parece ver movimento ao longe. Seriam os batelões que, há dois anos, haviam partido, levando-lhe o pai, entre tantos outros aventureiros?

A névoa não se dissipa, só um ligeiro ruído na água reacende a esperança. Por pouco tempo. Manejando o varejão, um desconhecido se aproxima, em pé sobre a canoa, e passa adiante, acenando aos olhinhos que o espreitam.

Com persistência grande para pequena idade, volta ao trabalho. Quer fazer o seu barquinho, colocá-lo na água e pensar no dia em que também partirá. Na imaginação de menino, talvez seja isso o significado de ser homem. Abrirá caminho nas florestas, achará ouro, será rico e respeitado. De que mais não será capaz?

Esse sonhar acordado logo acaba, já a mãe é quem grita:

- Anda, menino, vem me ajudar a tirar a palha do milho!...

Pés descalços, corre à casinha em que sós, moram agora a mãe e ele. Manejar o pilão requer uma força que seus braços ainda não têm. Mas, em um acesso de valentia, quer ser grande, quer proteger a mãe, e se esforça para fazer do milho a farinha de que tanto precisam para viver.

Ainda é muito cedo e a neblina cobre o rio. Deixando de lado a ferramenta improvisada, corre até o barranco, e olha, e olha...

Quem sabe? Parece ver movimento ao longe. Seriam os batelões que, há dois anos, haviam partido, levando-lhe o pai, entre tantos outros aventureiros?

A névoa não se dissipa, só um ligeiro ruído na água reacende a esperança. Por pouco tempo. Manejando o varejão, um desconhecido se aproxima, em pé sobre a canoa, e passa adiante, acenando aos olhinhos que o espreitam.

Com persistência grande para pequena idade, volta ao trabalho. Quer fazer o seu barquinho, colocá-lo na água e pensar no dia em que também partirá. Na imaginação de menino, talvez seja isso o significado de ser homem. Abrirá caminho nas florestas, achará ouro, será rico e respeitado. De que mais não será capaz?

Esse sonhar acordado logo acaba, já a mãe é quem grita:

- Anda, menino, vem me ajudar a tirar a palha do milho!...

Pés descalços, corre à casinha em que sós, moram agora a mãe e ele. Manejar o pilão requer uma força que seus braços ainda não têm. Mas, em um acesso de valentia, quer ser grande, quer proteger a mãe, e se esforça para fazer do milho a farinha de que tanto precisam para viver.

Veja também: